- L’orientation : au levant, ou dos à

la rue ? - L’emban et le balcon

- L’ossature bois - La huste

- La maison évolutive

L’orientation : au levant, ou dos à la rue ?

Dans l’airial landais, les bâtisses se protégeaient des intempéries venant de l’Océan par une orientation de la façade au levant*.

Pas au Sud, parce qu’on voulait le soleil dès le matin et qu’on craignait aussi les fortes chaleurs estivales.

Et c’était bien sûr en façade qu’étaient placés les accès principaux à la maison, et l’emban (auvent), quand il y en avait un. Peu importait d’être exposé à la vue des passants, d’ailleurs plutôt rares.

*Il y a un verbe gascon pour désigner le traçage du contour de la bâtisse par rapport au soleil de midi : amijornar ("mijorn" = "midi").

[source : Petit vocabulaire de la forêt landaise, de B. et J.-J. Fenié (Editions Confluences)].

Pour le pavillon néo-landais contemporain, que ce soit à la ville ou à la campagne, le désir d’intimité prime sur le désir de se protéger de l’intempérie.

Le pavillon n’est pas sur un airial, mais au bord d’une rue, et, à part les extravertis ou les curieux, on préfère tourner le dos à la rue.

C’est donc plutôt à l’arrière ou par côté de la maison qu’on place la terrasse où on va faire les barbecues entre amis, même si son exposition n’est pas idéale.

On ne construit donc plus guère de toit en "coude de paloume".

Le désir d’une architecture écologique, durable, économe, peut ressusciter l’intérêt pour une orientation calculée en fonction des intempéries.

Et le repli individualiste n’est peut-être pas définitif.

Le modèle de l’airial et de ses maisons esparrisclades (éparpillées) et orientées au levant, sur une verte pelouse, sans séparation nette des propriétés, peut donc revenir*, là où il y a assez d’espace et où une vie relativement communautaire est désirée.

Avec différentes variantes : écovillages, villages de vacances, villages ultra-sécurisés et policés pour les plus fortunés, villages populaires en auto-construction...

"Le chantier de reconquête de l’airial comme référence paysagère pour le futur est donc ouvert".

L’emban et le balcon

Les maisons à emban ou estantade* étaient plutôt localisées en Grande Lande et en Landes d’Albret.

Mais on en trouve jusque dans la basse vallée du Lot.

L’emban, cousin du lorio basque, était un lieu de vie, un sas entre l’airial et l’intérieur de la maison.

On y épluchait les légumes, on y affûtait les outils, on y recevait les visiteurs, on s’y reposait les soirs d’été...

*(prononcer "eustantade" en "parlà negue", le parler gascon atlantique)

Dans des bourgs landais, les maisons à emban avaient parfois un grand balcon au-dessus de l’emban.

Il en reste une, par exemple, sur la place de Luxey, qu’on suppose

avoir été autrefois bordée de ce type de maisons.

Ce balcon était-il utilisé par les "bourgeoises" comme lieu d’observation et de mise en scène ? On a pensé qu’elles s’y plaçaient pour suivre les courses landaises et autres évènements de la rue.

Et contrairement à la tradition, l’accès a l’emban se fait par le côté de la maison.

L’emban comme autrefois, en façade, est moins fonctionnel dans le pavillon actuel, où la façade est plus un lieu de passage que de séjour.

Mais la façade garde aussi un rôle de représentation.

Elle veut parfois évoquer l’architecture traditionnelle, et peut alors comporter un emban, plus petit qu’autrefois.

On peut même y trouver un petit balcon, plus symbolique que fonctionnel.

L’emban a de l’avenir, parce qu’il est adapté au climat de la Gascogne, pas trop froid, parfois très chaud, tour à tour pluvieux et ensoleillé.

L’avenir du balcon est plus difficile à prédire.

On va peut-être vers la "maison à la carte". A chacun de composer sa maison à sa guise, en utilisant ou non ces deux ingrédients de l’architecture traditionnelle, sans se conformer forcément au plan traditionnel de la maison landaise !

Les éléments comme le balcon et l’emban appartiennent à ce que Claire et Michel Duplay ("Méthode illustrée de création architecturale", Editions du Moniteur, que Gasconha.com vous recommande...) appellent la frange du bâtiment :

L’ossature bois - La huste*

*husta en graphie alibertine ; prononcer "huste", ou "husto" sans accentuer le "o".

Le gascon, comme toujours, met un "h" à la place du "f".

En occitan central, on aurait "fusta", "fusteria".... "husta" ou "fusta", francisés en "fuste", désignent le bois d’oeuvre en général, mais on appelle aussi "fustes" les maisons de rondins. Le terme vient de la région occitane alpine du Queyras.

Le site de l’école de la fuste

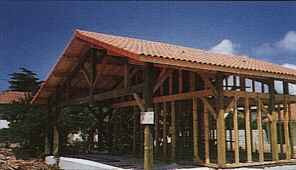

Du haut en bas, la maison landaise d’autrefois était construite par le charpentier.

Les chênes pédonculés de la forêt fournissaient les poutres les plus longues.

Les murs n’étaient que du remplissage, et ne contribuaient pas à la solidité de la construction.

Le remplissage était en torchis (mélange de paille et d’argile) tenu par les esparrons, puis parfois, à partir du 19ème siècle, en briques plates.

Destination Bois organise à Mimizan des visites de ce genre de réalisations.

On redécouvre aujourd’hui les vertus de la huste :

durabilité, plus de légèreté à solidité égale, une portée que n’atteint jamais la pierre...

Et une disponibilité immédiate du matériau, quand on est près de la forêt landaise.

Le mouvement devrait s’amplifier.

La maison évolutive

Les maisons landaise et labourdine traditionnelles ont souvent évolué sur une durée de plusieurs siècles.

Les nouvelles techniques de datation du bois montrent que leur partie centrale date parfois du moyen-âge, et que, de chaque côté, se sont rajoutés des blocs au gré des besoins et au fil des siècles.

La faible pente du toit a permis de couvrir les nouveaux blocs sans rupture de pente, ce qui favorise l’harmonie visuelle.

Au cours de l’évolution, des asymétries ont pu apparaitre. Elles étaient involontaires, mais elles sont finalement devenu un élément du style traditionnel qui nous est cher.

Voir ci-contre un modèle d’évolutivité au fil de la vie d’une famille. Il s’inspire volontairement du modèle tradtionnel.

L’ossature-bois favorise l’évolutivité puisqu’il y a moins (ou plus du tout) de murs porteurs. La maison d’ossature-bois est portée par les piliers et les poutres. Les murs sont des cloisons qu’on peut démonter pour redécouper les pièces, par exemple pour conserver la lumière du jour en cas de rajout.